Erfolg viraler Marketing-Kampagnen ohne KI

Zuletzt aktualisiert am 8. September 2025 um 11:20 Uhr.Marketingstrategien, die Branchen bewegen, entstehen selten aus rationalen Kalkülen. Die Diskussion um KI-generierte Kampagnen und deren Grenzen wird lauter, denn der Druck, Aufmerksamkeit zu erzeugen, wächst. Der Blick auf virale Phänomene wie die Ice Bucket Challenge zeigt, dass die größten Erfolge nicht aus dem Maschinenraum der Datenanalyse stammen, sondern aus dem menschlichen Drang nach Irrationalität, Widerspruch und Experiment. Wer sich auf Mustererkennung verlässt, produziert Mittelmaß – echte Durchbrüche basieren auf dem Mut, Regeln zu brechen. Die Ice Bucket Challenge steht exemplarisch für Kampagnen, die jede Prognose sprengen. Millionen Menschen schütteten sich freiwillig Eiswasser über den Kopf – und das für eine Krankheit, von der viele zuvor kaum gehört hatten. Die Mechanismen dahinter sind alles andere als logisch: Spaß, Unsinn, sozialer Druck und das Bedürfnis, Teil eines Moments zu sein, treiben Menschen an. Daten und Technologie können solche Bewegungen verstärken, aber nicht initiieren.

![]()

Irrationalität als Erfolgsfaktor für virale Bewegungen

Das Beispiel der Ice Bucket Challenge belegt, wie scheinbar absurde Aktionen globale Wellen schlagen können. Ausschlaggebend war nicht das Budget, nicht die ausgeklügelte Mediaplanung, sondern ein einfaches, emotional aufgeladenes Ritual. Die Initiatoren setzten bewusst oder unbewusst auf soziale Dynamiken, die sich jeder Vorhersagbarkeit entziehen: Wer nominiert wird, steht unter Zugzwang. Wer mitmacht, möchte Teil der Gemeinschaft sein und sich öffentlich positionieren. Die Aktion wurde zum Ereignis, das sich von selbst vervielfältigte.

Influencer und Prominente verstärkten die Wirkung, doch das Phänomen war nicht getrieben von Top-Down-Kommunikation. Mikroinfluencer, Kollegen, Freunde – jeder konnte mitmachen und Teil der Story werden. Genau das unterscheidet solche Kampagnen von klassischen Marketingmaßnahmen: Sie wachsen organisch, sind niedrigschwellig und leben von der Bereitschaft, das Unerwartete auszuprobieren. Solche Impulse lassen sich weder von Algorithmen noch von vorhersehbaren Content-Formeln erzeugen.

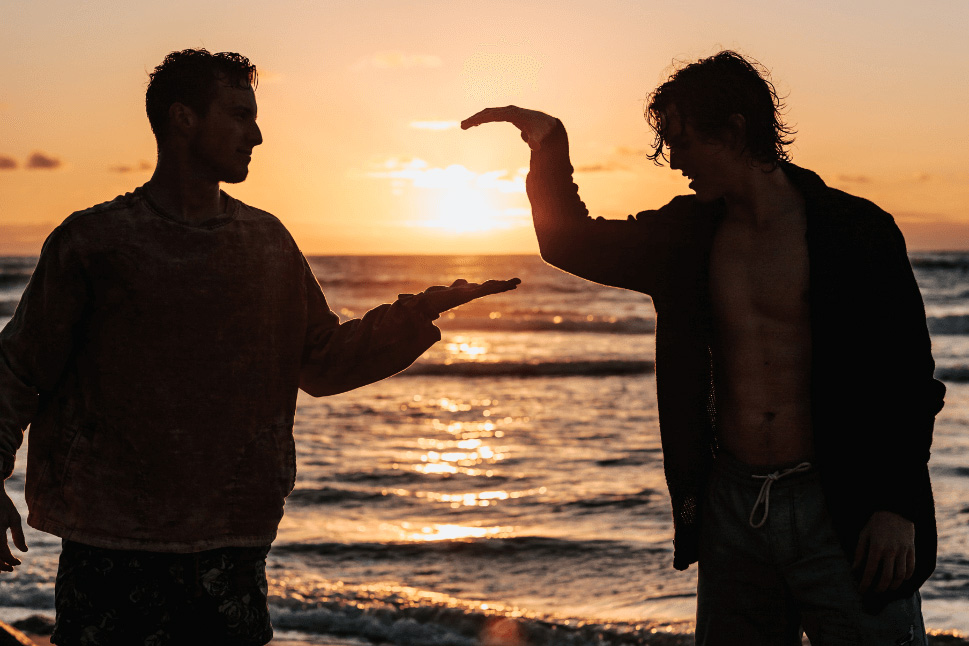

Der Sog der Masse entsteht aus Gemeinschaft und Spieltrieb

Die einfache Spielmechanik – nominieren, teilnehmen, weitergeben – steht stellvertretend für die Kraft des sozialen Spiels im digitalen Zeitalter. Die Peer-to-Peer-Dynamik sorgt für exponentielle Verbreitung, weil jeder Beteiligte weitere Akteure einbindet. Die Herausforderung liegt in der Überwindung der eigenen Komfortzone; die Belohnung ist soziale Anerkennung, Spaß und das wohlige Gefühl, Teil einer Bewegung zu sein.

Kampagnen, die auf Massenbeteiligung setzen, profitieren von der Unvorhersehbarkeit menschlichen Handelns. Die Lust am Mitmachen und die Freude am Absurden sind die Triebfedern – nicht etwa eine perfekt segmentierte Zielgruppenansprache oder ein ausgefeiltes Mediaplanungstool. Die Herausforderung für Unternehmen besteht darin, solche Dynamiken zu erkennen und zu nutzen, ohne sie zu ersticken oder zu übersteuern.

Künstliche Intelligenz bleibt beim Originellen außen vor

KI ist in der Lage, bestehende Muster zu erkennen, zu optimieren und zu skalieren. Doch wenn es darum geht, wirklich neue, widersprüchliche oder absurde Ideen zu entwickeln, stößt sie an strukturelle Grenzen. Algorithmen sind darauf programmiert, Fehler zu vermeiden und Widersprüche zu glätten – genau das Gegenteil von dem, was irrationale Kampagnen ausmacht. Virale Hits entstehen oft aus Ideen, die aus Sicht der Maschine “unsinnig” erscheinen.

Die aktuelle Forschung und zahlreiche Fallstudien zeigen, dass KI keine Intuition für kulturelle Brüche oder emotionale Resonanz besitzt. Was aus Sicht von Datenmodellen wie ein Fehler aussieht, ist für den Menschen oft der entscheidende Impuls für Innovation. Je mehr Content von Algorithmen generiert wird, desto größer wird die Sehnsucht nach dem Unerwarteten, Irrationalen, Menschlichen.

Menschliche Unberechenbarkeit als Innovationsquelle

Die Stärke menschlicher Kreativität liegt in der Fähigkeit, Widersprüche auszuhalten und scheinbar “dumme” Ideen ernst zu nehmen. Während KI dazu neigt, Durchschnitt zu produzieren, entstehen kulturelle Bewegungen aus dem Mut, gegen den Strom zu schwimmen. Das betrifft nicht nur Kampagnen, sondern auch Produktentwicklung, Kommunikationsstrategien und Markenführung.

In einer Welt, in der algorithmische Gleichförmigkeit zunimmt, verschiebt sich der Wettbewerbsvorteil zu jenen, die Irrationalität als Ressource begreifen. Unternehmen stehen vor der Aufgabe, interne Strukturen zu schaffen, die Raum für Experimente lassen – und das Risiko des Scheiterns einkalkulieren. Nur wer bereit ist, scheinbar widersinnige Ideen zuzulassen, kann mit disruptiven Erfolgen rechnen.

Herausforderungen zwischen Effizienz und Originalität

Unternehmen geraten zunehmend unter Druck, Content und Kampagnen effizient, skalierbar und datengetrieben zu produzieren. Die Versuchung, sich auf KI-Tools und automatisierte Prozesse zu verlassen, ist groß – besonders bei knappen Budgets und hohen Erwartungen. Die Gefahr: Es entsteht ein Überangebot an austauschbaren Botschaften, das kaum noch Reaktionen hervorruft.

Die Herausforderung besteht darin, die Balance zwischen Effizienz und Originalität zu finden. KI eignet sich hervorragend zur Skalierung, Testing und Optimierung von Content. Für den kreativen Sprung ins Unbekannte braucht es jedoch Teams, die bereit sind, Risiken einzugehen und das Irrationale nicht als Fehler, sondern als Chance zu verstehen. Methoden wie Design Thinking, szenariobasiertes Arbeiten und offene Innovationsprozesse helfen, diese Räume zu schaffen.

Ice Bucket Challenge als Paradebeispiel für disruptive Kampagnen

Der Erfolg der Ice Bucket Challenge ist umfassend dokumentiert. Die Kampagne startete ohne große Agentur, ohne Millionenbudget, ohne langwierige Planung. Einfache Regeln, eine klare Mechanik (nominieren, mitmachen, spenden), starke emotionale Ansprache und ein hoher Spaßfaktor schufen die Basis für exponentielles Wachstum. Innerhalb weniger Wochen wurden über 220 Millionen Dollar für ALS gesammelt; die Krankheit rückte ins öffentliche Bewusstsein.

Die Bewegung lebte von der Bereitschaft zur Beteiligung und der Lust am Absurden – Eiswasser über den Kopf zu schütten widerspricht jedem rationalen Kalkül. Die Kampagne nutzte soziale Netzwerke optimal, weil sie auf Eigeninitiative und Peer-to-Peer-Kommunikation setzte. Medienberichte und Prominente verstärkten den Effekt, aber der eigentliche Motor war die Masse der “ganz normalen” Teilnehmer. Das Beispiel zeigt: Virale Erfolge entstehen, wenn Menschen emotional – und oft irrational – angesprochen werden. KI-Tools spielten dabei keinerlei Rolle.

Praktische Ansätze für ungewöhnliche Kampagnenideen

Wer eigene Kampagnen entwickeln will, die Aufmerksamkeit und Engagement erzeugen, sollte folgende Grundprinzipien berücksichtigen:

- Niedrigschwellige Teilnahme ermöglichen (keine komplizierten Regeln)

- Emotional ansprechende, idealerweise absurde Elemente integrieren

- Peer-to-Peer-Mechaniken nutzen (Nominierung, Weitergabe, Social Proof)

- Offenheit für unerwartete Ideen und Widersprüche in Teams fördern

- KI als Skalierungs- und Optimierungswerkzeug einsetzen, aber nicht als Ideenquelle

- Mut zum Experiment und zum kalkulierten Risiko zeigen

Die Entwicklung von Ideen, die Menschen überraschen, erfordert Methodenvielfalt: Design Sprints, Kreativworkshops, Cross-Industry-Inspiration und gezielte “Fehlerkultur” helfen, das Spielfeld für Irrationalität zu öffnen. Die Steuerung solcher Prozesse sollte flexibel bleiben, um spontane Impulse nicht zu ersticken.

Erste Schritte für Unternehmen auf dem Weg zu mehr Originalität

Unternehmen, die aus der Masse algorithmischer Kampagnen herausstechen wollen, können mit kleinen Experimenten starten: Eine interne Challenge initiieren, ungewöhnliche Formate testen, gezielt “verrückte” Ideen zulassen und bewerten. Der Aufbau von interdisziplinären Kreativteams, die nicht nach klassischen Effizienzkriterien arbeiten, ist ein wichtiger Schritt. Die Nutzung interner und externer Communities kann helfen, neue Dynamiken anzustoßen.

Wichtig ist es, das Risiko des Scheiterns als Teil des Prozesses zu akzeptieren. Nicht jede absurde Idee wird zum Hit – aber nur, wer sie zulässt, kann den nächsten großen Wurf landen. Die Kombination aus menschlicher Kreativität und professionellen Methoden, ergänzt durch skalierende Technologien, bildet die optimale Ausgangsbasis.

Branchenrelevanz und Ausblick auf die Zukunft der Kommunikation

Die Sehnsucht nach echten, überraschenden Kampagnen wächst mit jedem neuen KI-generierten Content. Branchen, die auf Sichtbarkeit, Engagement und Reichweite angewiesen sind, profitieren davon, Irrationalität nicht als Bedrohung, sondern als Ressource zu begreifen. Die Entwicklung weg von reiner Effizienz hin zu mehr Widerspruch, Experiment und Spiel ist ein Zukunftsthema für alle, die im Kommunikations- und Marketingumfeld arbeiten.

Die Erkenntnisse aus der Ice Bucket Challenge und zahlreichen aktuellen Studien zeigen: Wer bereit ist, das Unerwartete zuzulassen und zu professionalisieren, verschafft sich einen echten Wettbewerbsvorteil. Die Verbindung von Kreativität, analytischer Kompetenz.

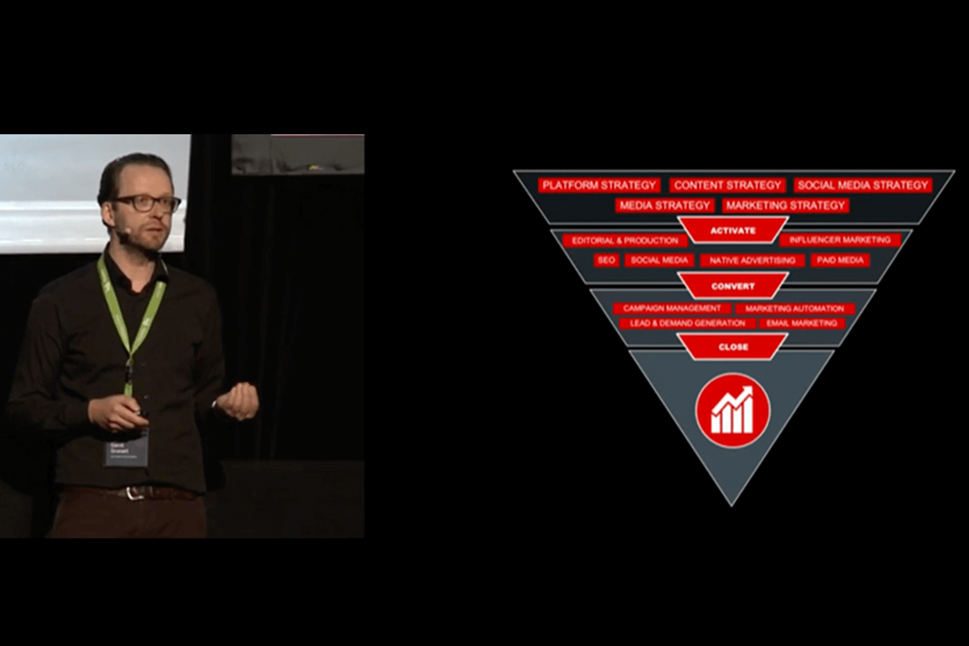

Kreativ, smart und kommunikativ. Analytisch, tech-savvy und zupackend. Das sind die Zutaten für einen Content Marketer bei Crispy Content® – egal ob er oder sie Content Stratege, Content Creator, SEO-Experte, Performance Marketer oder Themenspezialist ist. Unsere Content Marketer sind „T-Shaped Marketer“. Sie verfügen über ein breites Wissensspektrum gepaart mit tiefgehenden Kenntnissen und Fähigkeiten in einem einzelnen Bereich.

.png)

.jpg)

-1.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)