Wie KI-Kompetenz zum neuen Imperativ wird

Zuletzt aktualisiert am 28. Oktober 2025 um 07:00 Uhr.Die Diskussion um künstliche Intelligenz in Unternehmen hat eine neue Stufe erreicht. Was früher als technologische Option galt, wird nun zur formellen Verpflichtung: Mit dem Inkrafttreten der europäischen KI-Grundverordnung stehen Unternehmen vor der Aufgabe, nicht nur KI-Systeme verantwortungsvoll einzusetzen, sondern auch KI-Kompetenz unternehmensweit aufzubauen. Der Druck wächst, nicht aus Innovationslust, sondern aus regulatorischer Notwendigkeit. Wer jetzt handelt, kann den Spagat zwischen Vision und Restriktion meistern und das Potenzial von KI voll ausschöpfen.

Zwischen Anspruch und Wirklichkeit – Warum KI-Kompetenz kein Selbstläufer ist

Die Wunschvorstellung klingt einfach: Unternehmen adaptieren KI, schulen Teams, steigern Innovationskraft und sichern so ihre Wettbewerbsfähigkeit. In der Praxis jedoch stehen viele Organisationen vor einer Vielzahl von Hürden. Die Umsetzung regulatorischer Vorgaben ist komplex, insbesondere wenn sich Anforderungen, wie sie die KI-Grundverordnung definiert, stetig weiterentwickeln.

Es geht nicht nur darum, neue Tools einzuführen oder Prozesse zu automatisieren. Vielmehr verlangt die Realität nach einer neuen Unternehmenskultur, in der KI-Wissen, ethisches Handeln und strategisches Vorgehen Hand in Hand gehen. Die Herausforderungen sind vielschichtig: fehlende Erfahrung, Unsicherheit über regulatorische Anforderungen, knappe Budgets und die Suche nach wirksamen Lösungen, die wirklich zum eigenen Unternehmen passen.

Viele Unternehmen kämpfen mit Unsicherheit: Welche Schulungsformate greifen? Wie lässt sich KI-Wissen nachhaltig verankern? Welche technischen, rechtlichen und ethischen Aspekte sind zu berücksichtigen? Der Konflikt zwischen dem Wunsch nach Fortschritt und der Sorge vor Fehlern, Kosten und Imageschäden ist allgegenwärtig.

Von der Regulatorik zur Realität: Was die neuen Vorgaben verlangen

Mit dem Inkrafttreten der KI-Grundverordnung verschieben sich die Spielregeln. Unternehmen sind verpflichtet, KI-Kompetenz aktiv aufzubauen, Mitarbeitende zu schulen und transparente Prozesse zu etablieren. Das betrifft nicht nur Hochrisiko-KI, sondern sämtliche KI-Anwendungen, die im Unternehmenskontext eingesetzt werden.

Die Anforderungen reichen von Risikomanagement über technische Dokumentation bis hin zu regelmäßigen Trainings für alle relevanten Mitarbeiter. Fehlerhafte oder lückenhafte Umsetzung kann nicht nur zu Imageschäden, sondern auch zu rechtlichen und finanziellen Konsequenzen führen. Unternehmen, die den Wandel als reine Compliance-Aufgabe begreifen, laufen Gefahr, Innovation und Effizienzpotenziale zu verspielen.

Neue Rollen und Strukturen: Wie Unternehmen KI-Wissen systematisch verankern

Die Implementierung von KI-Kompetenz ist keine Aufgabe für Einzelkämpfer. Immer mehr Unternehmen schaffen neue Rollen wie AI Enablement Leads, Chief AI Officers oder AI Transformation Leads, um den Wissenstransfer zu steuern und KI-Strategien zu operationalisieren. Diese Funktionen dienen als Schnittstelle zwischen Fachbereichen, IT, Recht und HR.

Es entstehen systematische Trainingslandschaften, in denen Führungskräfte und Mitarbeitende gleichermaßen befähigt werden, KI sicher, verantwortungsvoll und kreativ einzusetzen. Die Einführung von Guidelines, internen Botschaftern und Peer-to-Peer-Formaten sorgt für eine breite Akzeptanz und nachhaltige Verankerung des Themas im Unternehmen.

Praxisbeispiel Payback: Mit Verantwortung und Weitsicht zum unternehmensweiten KI-Change

Ein Blick auf die Praxis zeigt, wie der Weg von der Theorie zur Umsetzung gelingen kann. Payback hat die Position eines Group AI Enablement Lead geschaffen, um den Aufbau von KI-Kompetenz und die verantwortungsvolle Nutzung von KI-Anwendungen konzernweit zu koordinieren.

Zu den zentralen Aufgaben gehören die Entwicklung von Guidelines, die Konzeption und Durchführung von Schulungen für sämtliche Mitarbeitende sowie die Einführung sicherer KI-Tools. Die Rolle agiert als Sparringspartner für Führungskräfte und unterstützt bei der Identifikation und Implementierung von Use Cases. Darüber hinaus repräsentiert sie das Unternehmen sowohl intern als auch extern und sorgt für einen kontinuierlichen Wissensaustausch.

Diese strukturierte Herangehensweise ermöglicht es Payback, die Anforderungen der KI-Grundverordnung nicht nur zu erfüllen, sondern auch als Innovationsmotor zu nutzen. Die Rolle des Group AI Enablement Lead wird damit zum Vorbild für andere Unternehmen, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen und nach praxisnahen Lösungen suchen.

Zwischen Standard und Innovation

Die Entwicklungen zeigen: Erfolgreiche Unternehmen setzen auf einen Mix aus bewährten und innovativen Methoden. Rollenspezifische Trainingsprogramme, Microlearning-Formate und interne Expertennetzwerke sind keine Zukunftsmusik mehr, sondern bereits gelebte Praxis.

Führungskräfte übernehmen die Rolle von Vorbildern und schaffen eine Atmosphäre, in der KI als Chance und nicht als Bedrohung wahrgenommen wird. Gleichzeitig sorgen klare Verantwortlichkeiten und kontinuierliche Überprüfung der Trainingseffektivität dafür, dass der Wissenstransfer nicht zum Strohfeuer verkommt. Unternehmen, die KI-Kompetenz als Teil ihrer DNA etablieren, verschaffen sich einen nachhaltigen Vorsprung.

Erste Schritte auf dem Weg zur sicheren und wirksamen KI-Nutzung

Die Umsetzung beginnt nicht mit der großen Vision, sondern mit klar definierten, pragmatischen Schritten. Wichtig ist, zunächst den eigenen Status quo zu analysieren: Wo steht das Unternehmen in Sachen KI-Kompetenz? Welche Risiken bestehen – und welche Potenziale? Im nächsten Schritt gilt es, Verantwortlichkeiten zu klären und ein interdisziplinäres Team zu bilden, das das Thema mit Weitblick steuert.

Erste Maßnahmen können das Aufsetzen eines Trainingsplans, die Entwicklung von Guidelines und die Einführung von Pilotprojekten sein. Ebenso wichtig: Eine kontinuierliche Erfolgskontrolle, die nicht nur regulatorische Vorgaben, sondern auch den Mehrwert für das Unternehmen im Blick behält. Wer so vorgeht, schafft den Sprung vom reaktiven Handeln zur aktiven Gestaltung.

Konflikte zwischen Ideal und Realität und wie sie gelöst werden können

Die Träume vieler Unternehmen sind groß: Ein von KI getriebener Innovationsschub, reibungslose Prozesse, begeisterte Mitarbeitende. Doch die Realität birgt zahlreiche Stolpersteine, Unsicherheit, Widerstände, Kompetenzlücken und die Angst vor Fehlentscheidungen. Der größte Konflikt besteht darin, dem Spagat zwischen Pflicht und Potenzial gerecht zu werden.

Die Lösung liegt in einer Haltung, die nicht nur auf Compliance setzt, sondern auf Transparenz, kontinuierliches Lernen und echte Zusammenarbeit. Unternehmen, die diesen Weg gehen, schaffen Vertrauen intern wie extern. Sie ermöglichen es ihren Teams, KI nicht nur zu nutzen, sondern mit ihr zu wachsen.

Warum der richtige Partner den Unterschied macht

Die Entwicklung hin zu einer KI-kompetenten Organisation ist ein vielschichtiger Prozess, der weit über Technik und Prozesse hinausgeht. Branchenkenntnis, analytische Kompetenz und methodische Kreativität sind unverzichtbar, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den individuellen Anforderungen eines Unternehmens gerecht werden.

Der richtige Partner bringt nicht nur methodisches Know-how mit, sondern übersetzt komplexe Anforderungen in verständliche, praxisnahe Lösungen. Er sorgt dafür, dass KI-Kompetenz nicht zum Lippenbekenntnis, sondern zum gelebten Bestandteil der Unternehmenskultur wird. So entsteht der Raum, in dem Innovation, Sicherheit und Wachstum Hand in Hand gehen, heute und in Zukunft.

Gerrit Grunert

Gerrit Grunert

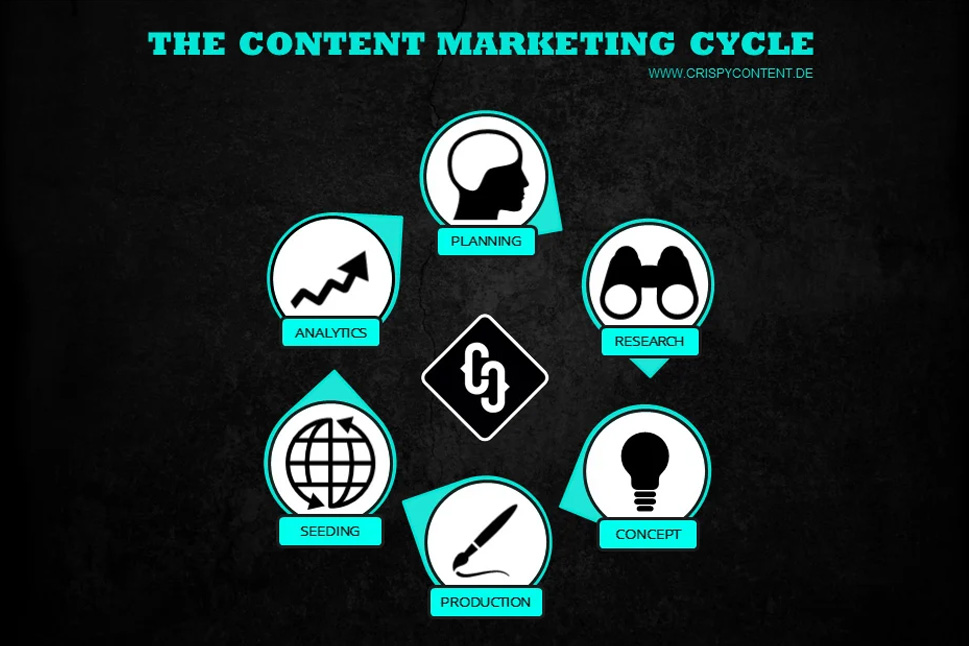

Gerrit Grunert ist Gründer und CEO von Crispy Content®. 2019 veröffentlichter er das bei Springer Gabler erschienene Standard-Werk "Methodisches Content Marketing" sowie die Online-Kurs-Serie "Making Content". Privat ist Gerrit ein leidenschaftlicher Gitarren-Sammler, liest gern Bücher von Stefan Zweig und hört Musik von vorgestern.

.png)

.jpg)

-1.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)